HOME > 目黒区の坂(2)上目黒・中目黒方面>稲荷坂

稲荷坂(いなりざか)

所在地: 目黒区上目黒四丁目 ⇒ 地図

|

|

|

| ① 坂下から。2003年撮影。 |

② 同じく坂下から。 |

|

|

|

|

| ③ 坂下から少し上った地点から見下ろす。 |

④ ③とほぼ同じ地点から見上げる。 |

|

|

|

|

| ⑤ ③④から更に上り、坂の半ばから見上げる。2003年撮影。右に木製の標識が見えるが、この標識は撤去されており、現在の標識は道の反対側に設置されている。 |

⑥ ⑤とほぼ同じ地点から見上げる。1999年撮影。右にかつてあった標識が見える。 |

|

|

|

| ⑦ ⑤⑥から少しだけ上った所から見上げる。左に木製の標識が見える。 |

⑧ ⑦とほぼ同じ地点から見上げる。左に木製の標識が見える。 |

|

|

|

|

| ⑨ ⑦⑧から少し上った所から見下ろす。右に標識が見える。右に曲がる道が見えるが、これを少し進むと刺抜稲荷大明神がある。 |

⑩ ⑨とほぼ同じ地点から見上げる |

|

|

|

|

| ⑪ ⑨⑩から少し上った所から見下ろす。。 |

⑫ ⑪とほぼ同じ地点から見上げる |

|

|

|

|

| ⑬ 坂上部から見下ろす。2003年撮影。 |

⑭ 坂上から。 |

|

|

|

|

| ⑮ 坂名の由来となった刺抜稲荷大明神。坂半ばから東に少し入った所にある。 |

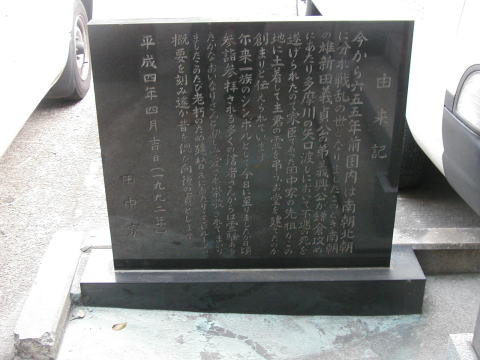

⑯ 刺抜稲荷大明神の由来記。2003年撮影。 |

|

|

|||

| ⑰ 坂半ばにある標識(目黒区教育委員会設置) |

⑱ ⑰と同じ標識。 |

|||

|

|

|||

| ⑲ 坂半ばにかつてあった木製の標識(目黒区教育委員会設置)) |

⑳ ⑲と同じ標識。 |

| 【標 識】 説 明: この近くに刺抜稲荷大明神があるので、稲荷坂と呼ばれるようになった。一説に、この道はかつての鎌倉道の一部とも言われ、目黒でも古い道の一つである。 設置者: 目黒区教育委員会 設置日: 平成二十一年三月 |

【この坂について】

目黒区上目黒四丁目七番と八番の間から、同十一番と十五番・十四番の間へと、南へ上る坂道です。

標識として、目黒区教育委員会設置の木製の柱のものが坂の半ばに設置されています(写真⑪⑫)。

以前にも同じく目黒区教育委員会が設置した木製のものがありましたが(写真⑲⑳)が、写真⑤⑥と写真⑦⑧を比較して見ると分かるように、設置場所は現在の標識とは異なり、ほぼ道の反対側に設置されていました。また、以前の標識の説明は、現在のものと多少異なり、以下のとおりでした。

【以前の標識の説明】

この右手に入った左側に棘抜稲荷大菩薩(大明神)社があるので稲荷坂とよばれるようになった。

坂の半ばから少し東に行ったところに、坂名の由来となった刺抜稲荷大明神があります(写真⑮)。その脇に設置された由来記(写真⑯)には、以下の文章が刻まれています。

由来記

今から六五五年前国内は南朝北朝に分れ戦乱の世となりましたこのとき南朝の雄新田義貞公の弟義興公が鎌倉攻めにあたり多摩川の矢口渡しにおいて不遇の死を遂げられたので家臣であった田中家の先祖がこの地に土着して主君の霊を弔うお堂を建てたのが創まりと伝えられています

尓来一族のシンボルとして今日に至りましたが日頃参詣参拝される多くの信者さんからは霊験あらたかなおいなりさんと親しみ愛され崇敬されてまいりましたこのたび老朽のため建替えにあたりここにルーツの概要を刻み遥か昔を偲び向後の資とします

平成四年四月吉日(一九九二年)

田中家

【写真撮影日】 1999年(⑥)、2003年5月5日(①⑤⑬⑯⑲⑳)、2010年6月6日(左記以外)

【この坂の本サイト掲載日】 2002年8月14日

【このページの作成日】 2010年6月13日